ワインのテイスティングのやり方・コツ・ポイントをソムリエが解説!香りや味わいの表現も紹介!

ぴのこ

ぴのこワインのテイスティングってすごく難しそうなんですけど、どんなことをするんですか?

きむ

きむそんなに難しく考えなくても大丈夫!飲んで感じたことを素直に表現すれば良いだけだよ。ワインを楽しむ気持ちが一番大事。

しょうさん

しょうさんお、たまには良いことを言いますね。とはいえ、ワイン愛好家の皆様もワインのテイスティングについて知っておいて損はありません。今回は、ワインテイスティングのやり方やコツ・ポイントを解説しましょう!

ワインのテイスティングとは?

ワインのテイスティングとは、ワインの仕事に従事するプロがワインの品質を評価するために行なうものです。

基本的には、「外観」「香り」「味」の3つの項目について評価し、そのワインの将来性や飲み頃・提供温度・グラスの形状・合わせる料理などを考察することを指します。

では、プロ以外がワインのテイスティングはしてはいけないのか?といえば、決してそんなことはありません。ワイン愛好家の方々が、より深くワインの味を探究したりワインについて誰かと語ったりするうえで、ワインのテイスティングができるようになっておいて損はないと言えるでしょう。

テイスティングをすることで、ワインの楽しみは何倍にも広がります。

ぴのこ

ぴのこワインの仕事をしていなくても、ワインのテイスティングをして良いんですね。なんか楽しそう!

ワインのテイスティングで知っておきたい用語集

ワインのテイスティングのやり方を解説する前に、テイスティングに関して知っておきたい用語を紹介しておきます。この記事でも登場する用語なので、ぜひ覚えておいてください。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 清澄度 | ワインの澄んでいる度合い |

| 輝き | ワインと空気が触れている面がキラキラと輝いているかどうか |

| 粘性 | ワインがさらりとしているか、トロッとしているか グラスを傾けて元に戻した際に、グラスの内側をワインが落ちていく跡で判断する |

| 脚(ジャンブ) | グラスの内側をつたってワインが落ちていく跡 ワインの涙とも言う |

| ディスク | ワインを注いだグラスを横から見た時に確認できる、液面の「層」 |

| エッジ | ワインとグラスが触れている縁の部分。グラスを傾けて色を確認する |

| 第一アロマ | ブドウ品種に由来する香り |

| 第二アロマ | 醸造・発酵に由来する香り |

| 第三アロマ(ブーケ) | 熟成に由来する香り |

| アタック | ワインを口に含んだ時に最初に感じる味わい |

| テクスチャー | ワインの質感、キメ、口当たり。料理で言うところの食感 |

| ボディ | ワインの骨格。厚み・強さ・重さのような意味 |

| タンニン | 渋味 |

| アフター、フィニッシュ | ワインを飲み込んだ後に続く、味や風味の余韻 |

| スワリング | グラスを回してワインを空気に触れさせ、香りを開かせること |

ワインのテイスティングのコツ・ポイント

それでは、ワインテイスティングの具体的なコツ・ポイントを紹介します。テイスティングで注目すべきポイントは、大きく分けて以下の3つです。

- ワインの外観

- ワインの香り

- ワインの味

①ワインの外観

まず最初に、グラスに注がれたワインの外観を見ます。外観を見るだけでも、そのワインの情報をたくさん読み取れまます。外観を見るときは、以下について評価します。

- 清澄度

- 輝き

- 粘性

- 色調

清澄度

ワインが澄んでいるかどうかをチェックします。以前は、清澄度がワインの品質を評価するうえで大事な要素とされていました。清澄度が高いワインほど高品質とされていたためです。しかし、現在では一概にそうも言えなくなっています。

かつてのワインは、瓶詰めされる前にフィルターにかけたり、卵白やベントナイト(粘土のようなもの)を使ったりして不純物を除去し、ワインの清澄度を高めていました。しかし、昨今ではナチュラルワイン(自然派ワイン)の造り手などがあえてこれらの処理をせずに瓶詰めするようになり、そのようなワインの中にも高品質なものが出現してきました。

そのような背景もあり、現在では清澄度が必ずしもワインの品質を左右するわけではなくなっています。

しょうさん

しょうさん清澄度をチェックして(濁ってるな…)と思ったら、「ナチュラルワインかな?」くらいに判断しておくと良いですね。ただし、ナチュラルワインではないのに濁っている場合はワインに欠陥がある可能性もあるので、注意が必要ですよ。

輝き

輝きで判断できるのは、ワインの「酸度」です。キラキラと輝くワインは酸度が高く、酸度が低いワインの輝きは鈍くなります。

粘性

粘性からは、ワインの「糖度」「アルコール分」「濃縮感」などが読み取れます。

糖分が高い甘口ワインやアルコール度数が高いワイン、エキス分が濃縮した濃厚な味わいのワインなどは粘性が高くなる傾向にあります。一方で、あっさりスッキリしたアルコール度数が低いワインは、粘性が低くなります。

粘性を確認する時は、まずワインが入ったグラスを45度ほどに傾けて元に戻します。そして、グラスの内側をつたって落ちるジャンブ(脚)を見ます。粘性が高いワインは、ワインの落ちる速度がゆっくりなうえに、ジャンブが分厚くて数が多いです。粘性が低いワインはジャンブが薄く、落ちる速度も速いです。

また、ディスク(ワインの液面の層)でも、粘性が判断できます。ワインが入ったグラスを横から見て、少し揺らしてみてください。

粘性が高いワインはディスクが分厚く、粘性が低いワインはディスクが薄い、もしくはほとんど無いのが分かるはずです。粘性がとても高いワインは、液面に本物の円盤が浮いているかのように見えます。

色調

しょうさん

しょうさんワインの外観の中で、色調には最も多くの情報が詰まっています。白ワイン・赤ワイン別に、色調から読み取れる情報を見ていきましょう。

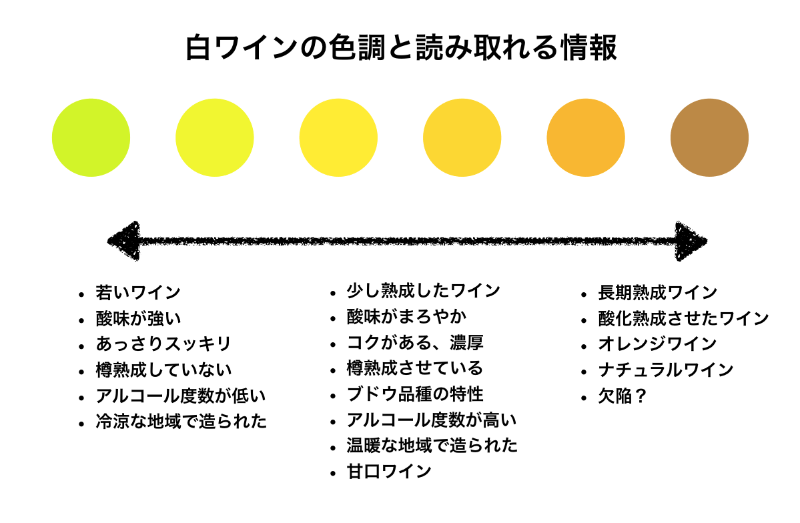

白ワインの色調

白ワインの色調は、「透明に近い白色」「緑色」「青みを帯びた黄色」「麦わら色」「黄色」「黄金色」「オレンジ色」「琥珀色」「茶褐色」などで表現されます。

緑色や青みがかった色調は、若いワインに多く見られます。また、冷涼な地域のブドウで造られている場合が多く、酸味がしっかりあってあっさり・スッキリした味わいだと予想できます。ステンレスタンクで発酵・熟成しているため、樽に由来する風味はほとんど感じられない場合が多いです。

一方、白ワインの色調が黄色を帯びている場合は、暖かい地域の完熟ブドウで造られている可能性が高いです。そのため酸味はまろやかで、アルコール度数が高くボリューム感のある濃厚な味わいだと予想できます。また、樽発酵・樽熟成によってもワインは黄色味を帯びるため、樽の風味が強いワインだとも考えられます。

果皮の色が濃いブドウ品種の場合も、黄色の色調が強くなります。例えば、ゲヴュルツトラミネールやピノ・グリなどのワインは、濃い黄色になる傾向があります。また、貴腐ワインなどの甘口ワインも黄色・黄金色などになります。

オレンジ色や琥珀色・褐色を帯びている場合は、長期熟成したワインである可能性が高いです。また、発酵前のブドウ果汁に果皮や種子を漬け込んで造るオレンジワインや、シェリーやマデイラのように酸化熟成させる酒精強化ワインも、琥珀色・茶褐色をしています。

若いワインなのに琥珀色・茶褐色をしている場合は、ワインの欠陥である可能性が高いため注意が必要です。

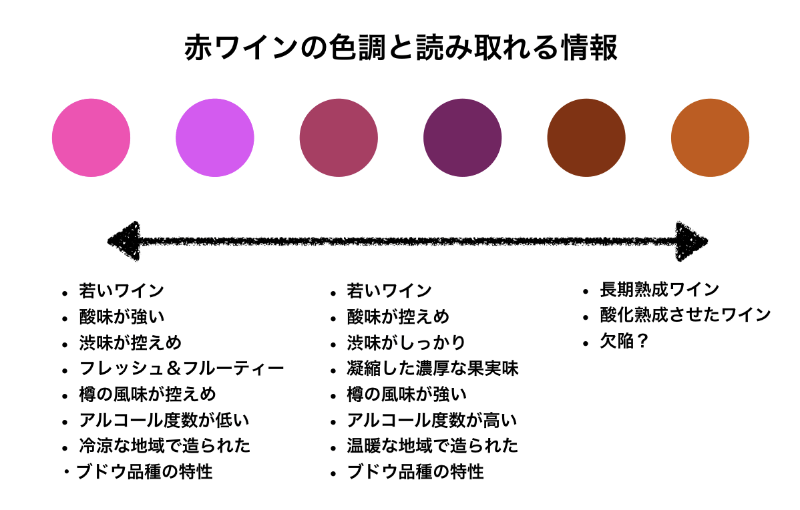

赤ワインの色調

赤ワインの色調の表現には、「赤」「赤紫」「紫」「ルビー」「ガーネット」「オレンジ色」「レンガ色」「茶褐色」などがあります。これらを組み合わせながら、さらに色の濃淡や黒みを加えて表現します。例えば、「淡い赤紫色」や「黒みを帯びたルビー色」、「オレンジを帯びた淡いガーネット色」のような表現です。

赤ワインの色の濃淡は、ブドウの完熟度やブドウ品種の特性が関係しています。まず、温暖な地域で十分な日照を受けて育ったブドウは、完熟して果皮の色も濃くなります。赤ワインの赤紫色は果皮から抽出される「アントシアニン」に由来するため、果皮の色が濃ければワインの色も濃くなります。

一方で、冷涼な地域で育ったブドウの果皮の色は薄いため、結果的にワインの色も淡くなります。

アントシアニンの量はブドウ品種によっても異なります。例えば、カベルネ・ソーヴィニヨンやシラーといったブドウ品種はアントシアニン量が多いため、濃い赤紫色のワインになります。ピノ・ノワールやガメイなどのブドウ品種はアントシアニン量が少ないため、ワインは淡い赤紫色になります。

そして、アントシアニン量が多いブドウはタンニンの量も多いため、渋味が強くなります。反対に、アントシアニン量が少ないブドウのワインは渋味が穏やかです。

つまり、色が淡い赤ワインは「冷涼な地域で造られている」「ブドウの熟度が高くないため酸味が強く、フレッシュでフルーティー」「アルコール度数はそんなに高くない」「渋味は控えめ」などと想像できます。

色が濃い赤ワインは、「温暖な地域で造られている」「ブドウの熟度が高いため、酸味は穏やかで濃厚な果実味」「アルコール度数は高め」「渋味がしっかり感じられる」などと予想できます。

赤ワインの黒みは、樽の要素が関係しています。ワインを熟成させる樽は内側を焦がしてあるため、ワインに樽の黒い色素が移ります。つまり、黒みが強いワインは樽熟成されたもの=樽の風味が強く感じられると考えられます。

一方で、黒みが控えめな赤ワインはスレンレスタンクで発酵・熟成された、または樽熟成の期間が短い可能性が高く、樽の風味はそれほど強くないと想像できます。

赤ワインは熟成が進むにつれて、オレンジ色・レンガ色を帯びてきます。また、若い時には濃かった色も淡くなっていきます。赤紫色よりもオレンジ・レンガ色が強くて淡い色調の赤ワインは、かなりの年月の熟成を経ていると考えられるでしょう。

ぴのこ

ぴのこワインの外観を見るだけで、こんなにたくさんの情報が分かるんですね!

きむ

きむ慣れてきたら、外観を見るだけで大体の味の予想がつくようになるよ。でも、外観と味にギャップがあって予想が外れることもたくさんあるから、ワインは面白いんだけどね。

②ワインの香り

外観を確認したら、実際にワインの香りをかいでみましょう。ワインの香りを捉えやすくするための方法として、「スワリング」というものがあります。スワリングとは、グラスをくるくる回してワインを空気に触れさせることです。

ワインには揮発性の(=蒸発しやすい)香り成分が多いため、空気に触れさせることで香りが強く感じられるようになります。

ただし、テイスティングの時は最初からスワリングせずに、まずはそのまま香りをかぎます。その後、スワリングしながら、より深く香りを探っていきます。

ワインの香りの全体像

ワインの香りは、3種類に分けられます。

| 香りの分類 | 由来 | 詳細 |

|---|---|---|

| 第一アロマ | ブドウ品種に由来する香り | 白ワインの柑橘系フルーツ 赤ワインのベリー類 花、ハーブ など |

| 第二アロマ | 醸造・発酵に由来する香り | 醸造によるイースト(酵母)の香り 乳酸発酵のバター、ヨーグルトの香り など |

| 第三アロマ | 熟成に由来する香り | タバコの葉、腐葉土、なめし皮、トリュフ など |

ワインをグラスに注いだ後、スワリングせずに香りをかいだ時に感じられる香りが「第一アロマ」です。そこから、もう少し注意深く香りを探しにいくと、「第二アロマ」と呼ばれる醸造・発酵によって生まれた香りが見つけられます。その後、スワリングすることで熟成香である「第三アロマ」が感じられるようになります。

次の項では、具体的なワインの香りを白ワイン・赤ワイン別に詳しく紹介します。

白ワインにある香り

白ワインの香りには、柑橘系フルーツをベースにハーブや花など、様々なものがあります。具体的には以下のような香りがあるとされています(一部紹介)。

実際にこの香りがするというよりは、白ワインの香りを言語化して表現するときに使う言葉、といった感じです。

| 香り | 特徴 |

|---|---|

| レモン | 酸味の強い白ワイン全般に感じられる爽やかな香り |

| ライム | 酸味が強い白ワインの中でも、特に青っぽさが強いものにある香り |

| グレープフルーツ | レモンやライムよりも甘く、少しの苦さを感じる香り ニューワールドのソーヴィニヨン・ブランのワインによく現れる |

| リンゴ | 白ワイン全般にある甘酸っぱい香り 感じられる完熟度によって、青→黄→赤と使い分けたりする |

| 花梨 | リンゴよりも華やかで芳香性が強く、少し甘さを伴う香り シュナン・ブランというブドウ品種によく現れる香り |

| 洋梨 | リンゴの甘酸っぱさ+さらに強い甘さをもつ香り |

| 桃 | 白桃や黄桃。熟した甘い香りを表す時に使われる |

| マンゴー | 日照量が多い温暖な地域のワインの熟した甘い香り |

| パッションフルーツ | 完熟した甘い香りにハッキリとした強い酸味を伴う香り |

| パイナップル | かなり熟したブドウを使用したワインに現れる甘い香り ニューワールドの「シャルドネ」のワインによく現れる |

| メロン | 甘さと青っぽさが強く感じられる白ワインにある香り |

| ライチ | 「ゲヴュルツトラミネール」というブドウ品種特有の香り |

| ミント | スッと鼻に抜ける爽快な香り |

| 菩提樹 | リースリングのワインにある「ミネラル感」を表すのによく使われる表現 |

| アカシア | フローラルな香りをもつ白ワイン全般に感じられる |

| スイカズラ | 若い辛口ワインによくある、シンプルな甘い花の香り |

| 白バラ | フローラルな白ワインの中でも、特に華やかな香りをもつ場合に使われる表現 ブドウ「ゲヴュルツトラミネール」によく感じられる |

| はちみつ | 熟成した白ワインに感じられる甘い香り 貴腐ワインなどの甘口ワインによく現れる |

| 白檀 | 芳香性が高いオリエンタルでエキゾチックな香木の香り ブドウ「ゲヴュルツトラミネール」によく感じられる |

| 白胡椒 | 白ワインのスパイシーさを表現する言葉 温暖で日照量が多い地域の白ワインに現れる |

| コリアンダー | 独特の清涼感を表す香り、パクチー オーストリアのブドウ「グリューナー・ヴェルトリーナー」によく感じられる |

| バター | 白ワインのマロラクティック発酵(=リンゴ酸を乳酸に変える)で生ずる香り |

| ヨーグルト | 白ワインのマロラクティック発酵(=リンゴ酸を乳酸に変える)で生ずる香り |

| ヴァニラ | 樽熟成の白ワインに現れる香り 新樽やアメリカン・オークの樽で熟成させると強く出る |

| 杏仁豆腐 | マロラクティック発酵をしたシャルドネによく現れる香り |

| アーモンド | 樽熟成させたシャルドネなどの白ワインによく現れる香り |

| ヘーゼルナッツ | 樽熟成させたシャルドネなどの白ワインや、シェリーによく現れる香り |

| ブリオッシュ | バターと卵たっぷりで作る焼きたてのパン菓子の香り マロラクティック発酵を樽で行ったシャルドネやシャンパンによく現れる |

| コーヒー | 長期間にわたって瓶熟成したシャルドネなどの白ワインによく現れる香り |

| きのこ | 長期間にわたって瓶熟成した白ワインに現れる香り |

| 火打ち石 | マッチを擦った後のような香り 白ワインのミネラル感を表すのによく使われる表現 |

赤ワインにある香り

赤ワインの香りには、ベリー系のフルーツを中心に、ハーブ・花・スパイスなど様々なものがあります。以下、赤ワインによくある香りの一部を紹介します。

| 香り | 特徴 |

|---|---|

| カシス | 果実の濃縮感が強い赤ワインに感じられる ブドウの熟度が高い温暖な地域の赤ワインによく現れる |

| ブラックベリー | カシスよりもさらに濃縮感があって甘い香り 温暖な地域で栽培されたブドウ「メルロー」「シラー」などによく感じられる |

| ブラックチェリー | 濃縮感と甘酸っぱさがある赤ワインにある香り イタリアのブドウ「サンジョヴェーゼ」「ネッビオーロ」などによく感じられる |

| イチゴ | 色が淡くフレッシュ&フルーティーな赤ワインにある香り ボージョレーの「ガメイ」や、日本のブドウ「マスカット・ベイリーA」など |

| ラズベリー | 明るく鮮やかな赤い色調のワインに感じられる甘酸っぱい香り 「マスカット・ベイリーA」「ガメイ」「ピノ・ノワール」などによく現れる |

| ドライイチジク | 樽熟成が長い赤ワインや、長期熟成した赤ワインに現れる香り |

| 杉の木 | 「カベルネ・ソーヴィニヨン」のワインに見られる木の香り |

| ピーマン | 若い「カベルネ・ソーヴィニヨン」や「カベルネ・フラン」のワインに現れる青い香り |

| バラ | 華やかで強いフローラルの香りをもつ赤ワインに感じられる |

| 牡丹 | 日照量が多い温暖な地域の赤ワインによく現れる |

| 黒胡椒 | 「シラー」のワインに多く見られるスパイシーな香り |

| ミント | アメリカン・オークの樽で熟成された濃厚な赤ワインにしばしば感じられる |

| ナツメグ | 樽熟成した「グルナッシュ」「ムールヴェードル」などの赤ワインに現れる |

| 甘草 | 漢方系のスパイスの香り 樽熟成した赤ワインや、ポートなどの酒精強化ワインに感じられる |

| シナモン | 温暖な地域の樽熟成した赤ワインや、シェリー、ポートなどの甘口ワインに感じられる 特にオーストラリアの「シラーズ」のワインに顕著に現れる |

| 紅茶 | 熟成した「ピノ・ノワール」のワインなどに感じられる |

| 生肉 | 血や鉄っぽい風味。 「ピノ・ノワール」や「シラー」の若いワインによく現れる |

| 干し肉、燻製肉 | ビーフジャーキーのような香りやスモーキーな肉類の香り 樽熟成した力強い野性味あふれるワインによく現れる |

| ヴァニラ | 新樽やアメリカン・オークの樽で熟成させた赤ワイン全般に強く出る香り |

| 樹脂 | 新樽で熟成した赤ワインに感じられる |

| コーヒー | 樽熟成した赤ワイン全般によく感じられる |

| カカオ | 樽熟成しタンニンが豊富な赤ワインに感じられる 特にオーストラリアの「シラーズ」のワインには顕著に現れる香り |

| チョコレート | 温暖な地域の濃厚なワインが、樽熟成の際に樹脂の香りと結合して生じる 「グルナッシュ」のワインや、ポートなどの酒精強化ワインによく現れる |

| なめし革 | 熟成期間が長い赤ワインに感じられる、新しいバッグの皮の香り |

| 腐葉土 | 熟成期間の長い赤ワインに現れる香り |

| トリュフ | 熟成期間の長い赤ワインに現れる香り 特に最高級の「メルロー」の熟成ワインによく感じられる |

| タバコの葉 | ドライベリーや葉巻の香りが混ざった甘い香りで、熟成した赤ワインに出る ワインの場合のタバコの葉とは、紙巻きタバコではなくパイプの葉のこと |

きむ

きむワインの香りは、ブドウ品種ごとにある程度は決まった香りがあるから、ブドウ品種の特性を知っておくのも大事。代表的なブドウ品種についての解説記事を参考にしてね!

③ワインの味

ワインの香りを確認した後は、いよいよ口に含んで味の確認です。ワインの味を確認する時は、以下の5つのポイントに注目しましょう。

- アタック

- テクスチャー

- それぞれの味の要素(果実味、甘味、酸味、苦味、渋味、アルコール分など)

- ボディ

- フィニッシュ

アタック

アタックとは、ワインを口に含んだときの最初の印象のことです。「強いのか、弱いのか」「柔らかいのか、固いのか」「滑らかなのか、パワフルなのか」など、最初に感じる印象を探っていきます。

テクスチャー

次に、口の中でワインを転がしながらテクスチャーを探ります。テクスチャーとは、質感・キメの細かさといった意味合いです。

しょうさん

しょうさん例えば、網目が荒いニットは触るとザラつきますが、網目が細かいカシミヤのニットはサラサラで滑らかな手触りですよね。ワインにも同じように、質感があるんですよ。

ワインを飲み慣れてくると、衣服と同じように「質感」を捉えられるようになります。「細かくて滑らかなテクスチャー」「荒くてややザラつくテクスチャー」「噛めるような固いテクスチャー」など、自分なりの表現で構いませんので感じ取るようにしましょう。

ちなみに、高級で上質なワインほどキメ細かくて滑らかなテクスチャーになる傾向があります。

それぞれの味の要素

テクスチャーを感じ取りながら、同時にワインがもつ味の要素を感じ取ります。ワインの味の要素には「果実味」「酸味」「甘味」「酸味」「苦味」「渋味」「アルコール分」などがあります。

以下のように、それぞれの強さや質を探っていきます。

- 果実味はしっかりあるか、控えめか

- フレッシュな果実味か、少し煮詰めたような甘い果実味なのか、ドライフルーツのような凝縮した果実味か

- 酸味は強いか、弱いか

- キレが良い酸味か、角が取れたまろやかな酸味か

- 甘味は強いか、弱いか

- 苦味はあるか、ないか

- 渋味は強いか、控えめか

- 収斂性がある渋味か、ザラザラする渋味か、シルクのように滑らかな渋味か

- アルコールのボリューム感はどうか など

同時に、これらの要素のバランスも考えます。上質なワインは、これらの要素のどれか一つが突出するのではなく、全てが高いレベルでバランスを取っています。

ボディ

テイスティングでは、ワインの「ボディ」も判断しておきましょう。ボディとは「ワインの味わいの骨格」といった意味で、主に赤ワインの味わいを表す言葉です。ただ、時には白ワインに使うこともあります。

ボディをもう少し噛み砕いて言うと、「ワインの重さ」といった感じでしょうか。コクがあってどっしり重い飲みごたえのあるワインはフルボディ、反対にフルーティーで軽い口当たりのワインはライトボディ、中間はミディアムボディという感じです。

ボディは概念的なもので、決まった定義はありません。個人によっても感じ方は違いますので、最初のうちは飲んだ感じが重いか軽いかくらいの判断で良いでしょう。

ボディについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

フィニッシュ

フィニッシュは、ワインを飲み込んだ後に口の中に残る味の余韻のことです。具体的に〜秒と計るのも良いでしょう。

上質なワインほど、フィニッシュが長いとされています。

ワインテイスティングの手順

まずは準備する物を確認しましょう。

白い紙またはナプキンは、ワインの外観を確認するときに使います。写真のように、傾けたワイングラスの背後に白い紙やナプキンがあると、ワインの色が確認しやすいためです。

ワイングラスは、先がすぼまったチューリップ型のグラスを使用します。先がすぼまった形状の方が、ワインの香りを捉えやすいためです。テイスティング専用の小ぶりのグラスも通販などで簡単に手に入りますので、より本格的にテイスティングをしたい方は揃えておいても良いでしょう。

テイスティングして感じた感想などは、ぜひメモやノートに残しておくことをお勧めします。飲んだワインの備忘録にもなりますし、同じワインを数年後に飲んだ時に熟成による味の違いを確認できるため、ぜひ言語化して残しておいてください。

きむ

きむワインを好きになり始めた頃、飲んだワインの感想を片っ端からノートに書いて残してたなぁ。当時はテイスティングのことなんか何も知らなかったけど、「これは◯◯の香りがする」とか記録に残してて楽しかったね。

最後に、具体的なテイスティングの手順を紹介します。

- グラスにワインを注ぐ(ワイングラスの一番膨らんでいる箇所の少し下くらいまで)

- ワインの清澄度、輝き、粘性を確認する

- 白い紙(ナプキン)の上でグラスを傾けて、色調を確認する。エッジの色合いも確認

- スワリングせずに香りをかいで、第一アロマ、第二アロマを捉える

- 次に、スワリングして香りをかぎ、第三アロマを捉える

- ワインを5〜10mlほど口に含む(普段ワインを飲むときの半量くらいのイメージ)

- まずはアタックを確認

- 舌全体に行き渡らせ、口の中でワインを5〜10秒ほど流動させながら、テクスチャーや味の要素、ボディを感じ取る

- 飲み込んでフィニッシュの長さを確認する

【番外編】レストランでのホストテイスティング

しょうさん

しょうさんワインのテイスティングの番外編として、レストランでワインを注文したときの「ホストテイスティング」について紹介します。

ホストテイスティングとは、その会のホスト(=主催者、招いた側)がワインの品質をチェックするためにするもので、ソムリエがいるようなレストランでボトルワインを注文すると、ソムリエから求められます。

ホストテイスティングの手順は以下の通りです。

【ホストテイスティングの手順】

1. ソムリエがワインボトルをホストへ提示する

2. ホストは、自分が注文したワインに間違いないことを確認する(銘柄・ヴィンテージなど)

3. ソムリエがワインを抜栓し、テイスティングする

4. ソムリエがホストのグラスに、ワインを少量注ぐ

5. ホストはワインの外観・香りをチェックし、次に飲んで味をチェックする

6. 問題なければ、ソムリエに問題ないことを伝える(「大丈夫です」「お願いします」など)

7. この時、ワインの温度やグラスの形状など、提供方法について要望があればソムリエに伝える

8. ソムリエがゲストにワインを注ぐ

西洋の食文化では、食事会におけるホストの役割が重要視されます。大人数での食事会、接待、誕生日パーティー、恋人との食事など、料理からワインまですべてに責任をもってコーディネートするのがホストの役割です。

そして、レストランのウェイターやソムリエは、そのホストに仕える給仕です。「このワインをゲストの皆様に飲んでいただいて問題ないですか?」と、ソムリエがホストにチェックをお願いするのがホストテイスティングなのです。

ちなみに、よくある誤解が「ホストテイスティングで口に合わなければ、他のワインに交換してもらえる」というものです。実際は、ホストテイスティングで口に合わなかったからといって、ワインを交換してもらうことはできません。

ホストテイスティングは、あくまで「ワインの品質に問題がないかのチェック」であり、「好みの味かどうかの試し飲み」ではないからです。ワインを交換してもらえるのは、ワインに欠陥があった時のみです。

ただ、ワインの専門家でない方がワインの欠陥を見抜くのは、なかなか難しいと言えます。

上記の手順を見ても分かる通り、基本的にはワインを開けた時にソムリエがテイスティングをして、欠陥の有無はチェック済みです。ソムリエが問題ないと判断してホストテイスティングに進んでいるため、ホストテイスティングはあくまで形式的なものとも言えるでしょう。

きむ

きむホストテイスティングは辞退しても特に問題なし。カジュアルな食事会とか、接待の席で話の流れを止めたくない場合とか、ホストテイスティングしないお客様もたくさんいらっしゃるよ。

まとめ

ワインのテイスティングは、最初のうちは難しいと感じるかもしれません。しかし、テイスティングを続けるうちに嗅覚や味覚も敏感になり、ワインの香りや味わいを的確に捉えられるようになります。そうなれば、今まで見えなかったワインの世界が見えるようになり、ワインを飲む楽しさは何倍にも倍増します。

最初のうちは、(これは何の香りだろう、レモンかな?味はどうだろう、濃いかな、あっさりかな?)など、軽い気持ちで楽しみながらやってみてください。

テイスティングを通じて、皆様がさらなるワインの楽しさを発見してくださることを願っています。