【ワインエキスパート】独学合格の体験記!勉強法や使用ツールを経験者が大公開!

本記事は、ワインエキスパート資格試験への独学チャレンジを検討している方向けです。

ワイエキスパート資格試験は独学でも合格できる!

結論から言うと、ワインエキスパート資格試験は独学でも合格できます。ただ、ワインスクールに通って勉強するよりも難易度はやや高くなります。

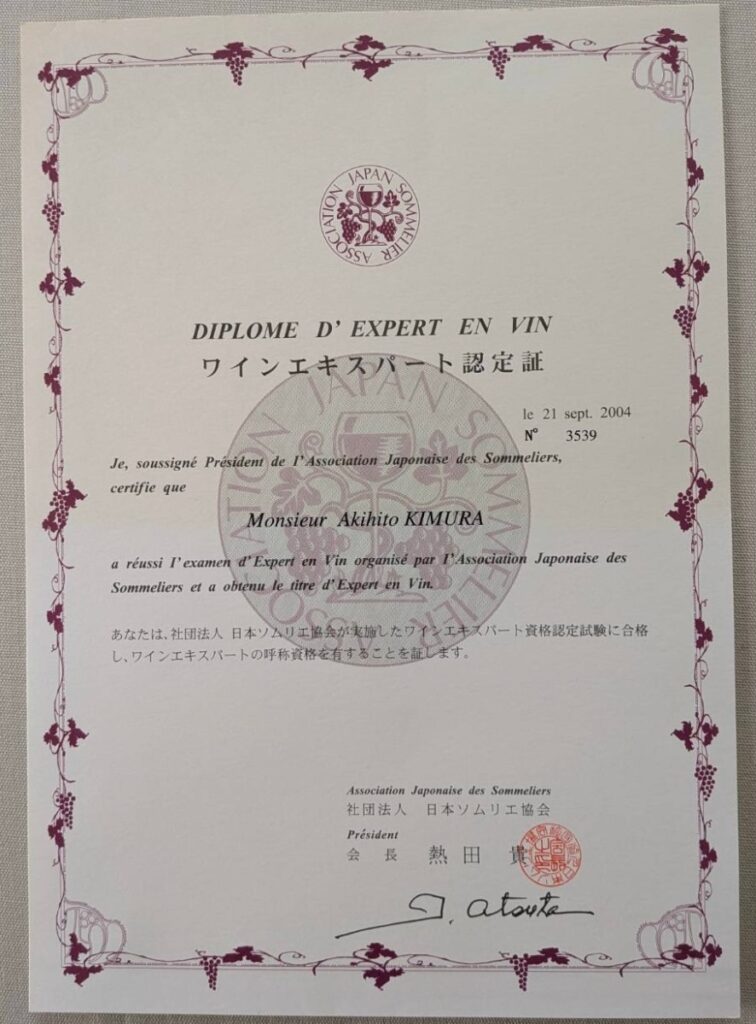

実際に私も大学生の頃(2004年)に、まったくのワイン初心者から独学でワインエキスパート試験に一発合格しました。

こちらが私のワインエキスパート認定証です。

ちなみに、勉強期間は約半年間でした。

私が独学で挑戦した最大の理由は、スクールに通う費用を節約したかったからです。ワインスクールの試験対策口座を受講するには、約20万円ほどかかります。当時大学生でアルバイトをしていた私には、そこまでお金に余裕がありませんでした。

また、現在のようにオンラインのワインスクールは無く、毎回スクールまで通う必要がありました。最寄りのワインスクールは大阪にあり、私は兵庫県の田舎に住んでいたため、大阪まで通う労力と時間を惜しんだのも理由です。加えて、独学で勉強しても合格できる謎の自信がありました。

本記事では当時の経験に基づいて、ワインエキスパート試験を独学で合格するコツ・ポイントなどを解説していきます。

ぴのこ

ぴのこ20年も昔の経験談が参考になるの?

きむ

きむもちろん当時に比べると、ワイン生産国が増えたりワインに関わる法律が変わったりして、勉強しなければならない範囲はやや拡大されているだろうね。ただ、大枠の試験内容や出題傾向は変わっていないから、十分参考にしてもらえるはずだよ。

【ワインエキスパート資格試験】独学のメリット

まずは、ワインエキスパート試験に独学で挑戦するメリットを紹介します。

- 費用が抑えられる

- 自分のペースで勉強ができる

①費用が抑えられる

ワインスクールに通うよりも独学の方が、ワインエキスパート資格の取得にかかるトータル費用が抑えられます。ワインスクールに通った場合、試験の受験料や認定料も含めて約25万円ほど必要です。一方、独学で挑戦した場合は、トータル費用を15万円〜17万円ほどに抑えられます。

詳しくはワインエキスパート試験の費用について解説したこちらの記事をご覧ください。

②自分のペースで勉強できる

独学の場合は、自分のペースでじっくりと取り組める点もメリットです。ワインスクールは受講日のスケジュールが決まっており、半ば強制的に勉強させられることになります。仕事で忙しいなどの理由で、スケジュール通りに参加できないこともあるでしょう。

独学であれば、自分の好きな時間に好きなペースで勉強できます。2年ほどかけて準備することもできるため、ゆっくりと時間をかけて資格取得を目指したい方には独学の方が向いているでしょう。

きむ

きむ最近のワインスクールにはオンライン講座(=録画講義で学習)もあって、必ずしも決まった日に学校へ通う必要がなくなってきているよ。自分のペースで勉強して合格を目指したい方は、オンライン特化型のワインスクールを選ぶのも良いね。

【ワインエキスパート資格試験】独学のデメリット

ワインエキスパート資格の取得を独学で目指すデメリットは以下です。

- 勉強効率が悪い

- モチベーションの維持が難しい

- テイスティングスキルを身につけるのが難しい

①勉強効率が悪い

ワインエキスパート試験に合格するためには、非常に多くのことを覚えなければなりません。もちろん全ての知識が重要なわけですが、中にはそこまで完璧に覚える必要がない内容もあります。独学ではその見極めができないため、非常に勉強効率が悪いです。

例えば1次試験では、フランス・イタリアのような伝統的なワイン生産国の問題は多く出題されますが、ワイン新興国(南アフリカなど)の問題はそれぞれ2〜3題しか出題されません。どの知識を重点的に覚えなければならないかや、どの知識をどのように体系立てて覚えるべきかなど、独学では判断が難しいと言えます。

効率的に知識を入れることができず、必要以上に勉強時間がかかってしまう恐れがあります。一方ワインスクールでは、覚えるべき知識を体系的に教えてもらえるため、独学に比べて勉強効率が非常に良いです。

きむ

きむ僕も独学だったから、どの知識が特に大事かなんて全く分からなかった。仕方ないから、ソムリエ教本の隅から隅まで丸暗記して挑んだけど、今思えば効率が悪すぎたね。

②モチベーションの維持が難しい

一人で勉強していると、モチベーションが続かないことがあります。ワインエキスパート試験に向けて覚えなければならない知識は、専門性が高く非常に難しいです。勉強しているうちに、心が折れてしまうことがあるでしょう。

ワインスクールに通っていれば、相談できる講師や苦労を分かち合える仲間の存在により、モチベーションを維持しやすいです。一方、孤独な独学では勉強が思うように進まない人もいるかもしれません。

③テイスティングスキルを身につけるのが難しい

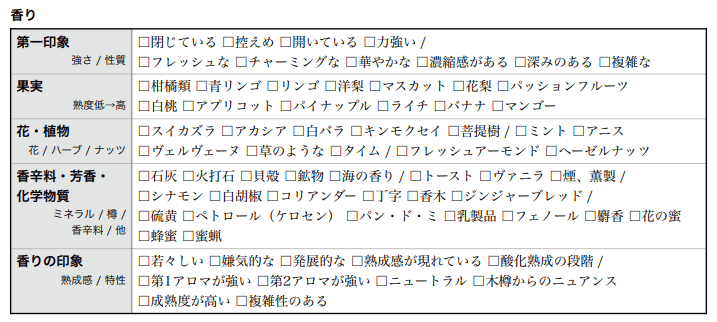

ワインエキスパートの2次試験はテイスティングです。ワインを飲んで、香りや味わいの表現を選択肢から選び、ブドウ品種・生産国・ヴィンテージなども正しく選ぶ必要があります。

ワインテイスティングにはコツが必要ですが、独学で身につけるのはやや難しいです。例えば、どのような香りを「桃」と表現すれば良いのか、どのような香りが「火打石の香り」なのかなどは、初心者では全くわかりません。

味わいについても、たとえばどの程度の酸味であれば「強い」と言えるのか、どんな質感の渋味なら「滑らかな渋味」と表現できるのかなど、理解するのは難しいでしょう。ブドウ品種についても、それぞれの品種の特性はソムリエ教本に書いてありますが、そこに自分の感覚を合わせにいくのは至難の技です。

このようなテイスティングスキルは、プロのソムリエから教えてもらう方がコツを掴みやすいものです。

独学でワインエキスパート資格を取得するコツ・ポイント

独学でワインエキスパート資格を取得するコツ・ポイントは以下です。

- いきなりソムリエ教本で勉強しない

- 過去問で出題傾向を知る

- 行きつけのワインバーやバー、ソムリエの知人を作っておく

いきなりソムリエ教本で勉強しない

ワイン初心者の方がワインエキスパート試験に独学で挑戦する場合、最初から公式のソムリエ教本で勉強することはおすすめしません。日本ソムリエ協会が出版している公式の教本は、ワインの知識が全くない人にとってはやや難しいです。いきなりソムリエ教本で勉強すると、きっと心が折れてしまうでしょう。

ソムリエ教本の内容は試験向けで、各国のワイン法や原産地呼称など、どちらかと言えば「ワイン各論」がメインです。いきなり各論を勉強するのは、ハードルが高いです。

まずは「ワイン入門」などの初心者向けに書かれた本を一冊読んで、ワインの造り方・種類・歴史、どんな国で造られているのか、各国のワインの特徴やブドウ品種など、「ワイン概論」を知ることをおすすめします。

その後であれば、ソムリエ教本の内容もすんなりと入ってくることでしょう。

過去問や問題集で出題傾向を知る

本格的な試験勉強を始める前に、ワインエキスパート試験の過去問をざっとで良いので見ておきましょう。

独学で合格するには、まず敵を知ることが大切です。どのジャンルの問題がどれくらいの割合で出題されているのかや、どのような出題傾向なのかなどを把握しておくことで、その後の勉強効率が大きく向上します。

過去問が掲載されている市販の試験対策問題集などもありますので、事前にチェックしておきましょう。

行きつけのワインバーやバー、ソムリエの知人を作っておく

2次試験(テイスティング)対策のために、行きつけのワインバーやソムリエの知人を作っておくことをおすすめします。行きつけのお店は、ワインバーでなく通常のバーでもOKです。

先述のように、テイスティングスキルは独学で身につけるのが難しいです。独学でワインエキスパート試験合格を目指すのであれば、ワインバーのソムリエからテイスティングのコツを教えてもらうのが最も良いでしょう。

また、ワインエキスパートの2次試験は、ワインの銘柄などが一切分からない状態で出される「ブラインドテイスティング」です。独学の場合、テイスティングするのは自分で購入したワインなので、完全なブラインドテイスティングができません。

そこで、行きつけのワインバーにお願いして、試験に出そうなブドウ品種をブラインドで出してもらうのです。クイズ感覚で、楽しみながら2次試験対策ができます。

また、2次試験では蒸留酒やリキュールなどのワイン以外のお酒も出題されるため、代表的な蒸留酒やリキュールの味は知っておく必要があります。馴染みのバーがあれば、きっと協力してくれるでしょう。

きむ

きむ自分で行きつけのワインバーやバーを作るのが難しい場合は、友人・知人から紹介してもらうと良いよ。僕は当時バーでアルバイトをしていて、リキュールや蒸留酒の試飲には困らなかったからラッキーだったね。

【実体験】ワインエキスパート資格試験に独学で合格した勉強法

続いて、独学でワインエキスパートの合格した経験を持つ筆者が、当時使用していた教材やツール、合格までのスケジュールなどを紹介します。

1次試験(筆記)対策に使用した教材

- ソムリエ教本

- ワインの教本 2004年版(児島速人 著)

独学の場合、基本的には日本ソムリエ協会から出版されているソムリエ教本で勉強することになります。ただし、ソムリエ教本以外の参考書で勉強しても、特に問題はありません。

ソムリエ教本だけが、勉強しやすい参考書ではありません。人によっては「フルカラーのテキストの方が覚えやすい」「図説が多いテキストが良い」など、参考書にも好みがあるでしょう。

実際に私も、ソムリエ教本ではどうにも勉強しにくかったため、別の参考書で勉強して合格しました。試験内容を網羅した本であれば、必ずしもソムリエ教本である必要はありません。ソムリエ教本との相性が悪いと感じた場合は、書店に行って自分が(覚えやすそうだ)と思える参考書を探すのも良いでしょう。

きむ

きむソムリエ教本以外の参考書を使う場合の注意点としては、必ず「ソムリエ・ワインエキスパート資格試験に対応した参考書」を選ぶこと!また、ソムリエ教本もサブ的に活用するようにしよう。

2次試験(テイスティング)対策に使用したツールなど

続いて、2次試験(テイスティング)対策に使用したツールなどを紹介します。

- テイスティング用ワイン約30本

- INAOテイスティンググラス6脚

- ル・ネ・デュ・ヴァン(ワインの香りのサンプル)

まず、ワインテイスティング用に主要品種のワイン(赤・白)を計30本ほど購入しました。1本2,000〜3,000円なので、かかった費用は60,000円〜90,000円ほどだったでしょうか。

購入したワインのブドウ品種は以下です。

【白ワイン】 計12本

・シャルドネ(フランス、アメリカ、オーストラリア)

・ソーヴィニヨン・ブラン(フランス、ニュージーランド)

・リースリング(フランス、ドイツ、オーストラリア)

・ゲヴュルツトラミネール(フランス)

・ミュスカデ(フランス)

・ヴィオニエ(フランス)

・甲州(日本)

【赤ワイン】 計18本

・カベルネ・ソーヴィニヨン(フランス、アメリカ、チリ、オーストラリア)

・ピノ・ノワール(フランス、アメリカ、チリ、ニュージーランド)

・シラー(フランス、オーストラリア)

・グルナッシュ(フランス)

・マルベック(フランス、アルゼンチン)

・ガメイ(フランス)

・サンジョヴェーゼ(イタリア)

・ネッビオーロ(イタリア)

・テンプラニーリョ(スペイン)

・マスカット・ベイリーA(日本)

同じブドウ品種でも生産国ごとで微妙に味の違いがあるため、そのブドウ品種の代表的な生産国のものを買い揃えました。

過去の傾向から判断するに、独学の場合は上記のブドウ品種を抑えておけば問題ないかと思います。ちなみに、2020年〜2025年のワインエキスパート2次試験で出されたワイン・その他の酒類は、以下の通りです。

(※以下表のNZ=ニュージーランド)

| 白ワイン | 赤ワイン | その他の酒類 | |

|---|---|---|---|

| 2024年 | ミュスカデ(フランス) シャルドネ(日本) | カベルネ・ソーヴィニヨン(アメリカ) サンジョヴェーゼ(イタリア) | バーボン |

| 2023年 | ソーヴィニヨン・ブラン(チリ) リースリング(オーストラリア) | グルナッシュ(フランス) テンプラニーリョ(スペイン) | ジン |

| 2022年 | ソーヴィニヨン・ブラン(NZ) 甲州(日本) | カベルネ・ソーヴィニヨン(アメリカ) シラー(フランス) | キルシュ |

| 2021年 | リースリング(フランス) ヴィオニエ(フランス) | テンプラニーリョ(スペイン) カベルネ・ソーヴィニヨン(チリ) | テキーラ |

| 2020年 | トロンテス(アルゼンチン) シャルドネ(フランス) | カベルネ・フラン(フランス) ピノ・ノワール(NZ) | ラム |

きむ

きむトロンテス(アルゼンチン)、テンプラニーリョ(スペイン)、グルナッシュ(フランス)あたりは正答率が低かっただろうね…。全問正解を目指すのではなく、確実に当てられる品種を正答するのが2次試験のポイントなので、主要品種の特徴は必ず押さえておこう!

テイスティングする時は、本番の試験でも使われるINAOテイスティンググラスを使用しました。ワインはグラスの形状によって香りの感じ方が大きく変わるため、本番と同じグラスで慣れておくのが一番良いでしょう。

続いて、ワインの香りのサンプル「Le Nez du Vin(ル・ネ・デュ・ヴァン)」を購入して毎晩クンクン嗅ぎ続け、ワインの中にある香りを記憶しました。

「Le Nez du Vin(ル・ネ・デュ・ヴァン)」とは、フランスの有名ワイン鑑定家であるジャン・ルノワール氏が開発した香りのトレーニングキットです。ワインの中にある基本の香り54種類が高精度で再現されており、各香りの特徴やその香りが現れるブドウ品種・生産地などが詳しく記載されたガイドブックも付属しています。

当時ワイン初心者の私にとって一番の問題が、「ワインの香りの表現」でした。使用していたテキストにワインの香りの表現一覧が掲載されていて、ワインの香りを嗅いで(どの香りが感じられるか)を選択肢の中から選ぼうとしたのですが、さっぱり分からなかったのです。

ワインの香りはよくフルーツに例えられますが、ワインの中に本物のフルーツと全く同じ香りがあるわけではありません。似た香りがあると言いますか、「こんな香りが感じられたら◯◯(フルーツ名)と表現する」みたいな、表現上のテクニックのようなイメージです。

つまり、青リンゴの香りであれば、本物の青リンゴの香りを記憶するのではなく、「ワインではこのような香りを青リンゴと表現する」といった記憶の仕方が必要なのです。

ワインスクールにも通わず、ソムリエの知り合いもいなかった私は、このコツを教えてもらうことができませんでした。そこで、「Le Nez du Vin(ル・ネ・デュ・ヴァン)」に頼ることにしたのです。

ワイン初心者が独学でワインエキスパート資格を取得するのであれば、必携のツールと言えるでしょう。高い買い物ではありましたが、私も「Le Nez du Vin(ル・ネ・デュ・ヴァン)」のおかげで、独学にもかかわらず2次試験を通過できたと思います。

ワインの中にある香りをだいたい記憶したら、実際のワインの香りを嗅いで、記憶の中の香りと照らし合わせながら、「このような香りを感じた」などをノートに書き留めていきました。また、酸味や渋味の強さや質、味わいの表現なども、素人なりに表現しながらノートに書き留めていったのを覚えています。

そして、「この香りや味を感じたら、この品種だ!」など、自分の中の判断基準を構築していきました。

きむ

きむ同じワインであっても、香りや味わいの感じ方は個人によって違うからね。教科書どおりの判断基準を覚えることも大事だけど、自分の中での判断基準を作る方がブドウ品種は当てやすいよ。

合格までのスケジュール

実際に私がワインエキスパート試験に独学で挑戦した時の、合格までのスケジュールが以下です。

- 1月 初心者向けワインの本を一冊読む、過去問を見てだいたいの傾向を掴む

- 2月 ワイン概論、フランス

- 3月 イタリア、ドイツ、ワイン概論&フランスの復習

- 4月 その他ワイン生産国、イタリア&ドイツの復習、ワイン概論&フランスの復習

- 5月 その他のヨーロッパ地域、その他ワイン生産国の復習、ワイン概論&フランス&イタリアの復習

- 6月 ワインの購入・保管・熟成、チーズ、料理とのペアリング、ワイン概論&フランス&イタリアの復習

- 7月 総復習

- 8月 1次試験(筆記試験)

- 9月 ル・ネ・デュ・ヴァンで香りを覚える、ひたすらワインを飲んで品種ごとの特徴を掴む

- 10月 2次試験(テイスティング)

今ほどインターネット上に情報も無く、ソムリエ教本や自分で買ったテキストを丸暗記するしか術がなかった私は、1日4〜5時間は勉強していました。大学に行かなくて良い日は、家の近くの図書館にこもって7〜8時間は勉強していたと記憶しています。

ワイン初心者の私にとって、フランス・イタリアが本当に苦労しました。それぞれの国で言語が異なるため、せっかくフランスワインを覚えても、イタリアに入ると全く違うワインや生産地の名前を覚えなければならないのです。イタリアワインをある程度覚えた頃には、フランスワインのことは完全に頭から抜け落ちてしまいました。

そこで、特に重要なフランス・イタリアとワイン概論については、常に復習する時間を設けることにしました。難しくてすぐに忘れてしまうからというのもありましたが、過去問を見たところ、この3分野は特に出題数が多かったからでした。

1日1時間ほどはフランス・イタリア・ワイン概論の復習に当て、その他の時間は新しい国をどんどん勉強していく。その繰り返しで、知識が抜けていくのを防いだのがポイントだったと思います。

そして筆記試験1ヶ月前の7月に、今まで勉強した箇所を総復習して知識を整理した、という流れです。

【まとめ】今ならワインエキスパート資格を独学で受験する?

もし今からワインエキスパート資格を取得するとして、独学で受験するかと問われれば、答えは「NO」です。

実際に独学を経験した身から言わせていただくと、独学はあまりに勉強効率が悪いです。おそらくですが、ワインスクールに通った場合の2〜3倍は勉強時間を費やしたのではないでしょうか。費用が少し高くなるとはいえ、ワインスクールで勉強した方がはるかに効率が良い上に、合格率が高くなることは間違いありません。

ワインエキスパートの合格率は約40%で、1次試験にいたっては30%ほどです。独学でチャレンジして万一不合格になれば、また時間と費用をかけて翌年に再チャレンジしなくてはなりません。万一の不合格を考えれば、費用を払ってでも一発合格できる確率が高くなる道を選ぶほうが賢明だと思います。

ワインエキスパート試験には独学でも合格できると言いましたが、それは十分な体力・気力・時間があればの話です。当時の私は大学生で、時間も体力も有り余っていたから、半年間の独学で合格できたに違いありません。

社会人が仕事をしながら、スキマ時間で勉強してワインエキスパート取得を目指すなら、ワインスクール一択です。